“2023年4月3日早上十点,你们说周恩来的位置会在照片的左边还是右边?”站在广州长洲岛的斑驳台阶上,马英九忽然回头问同行的工作人员。问题抛出时,迎面而来的春风带着珠江的潮湿气味,也带着一点历史的回声。

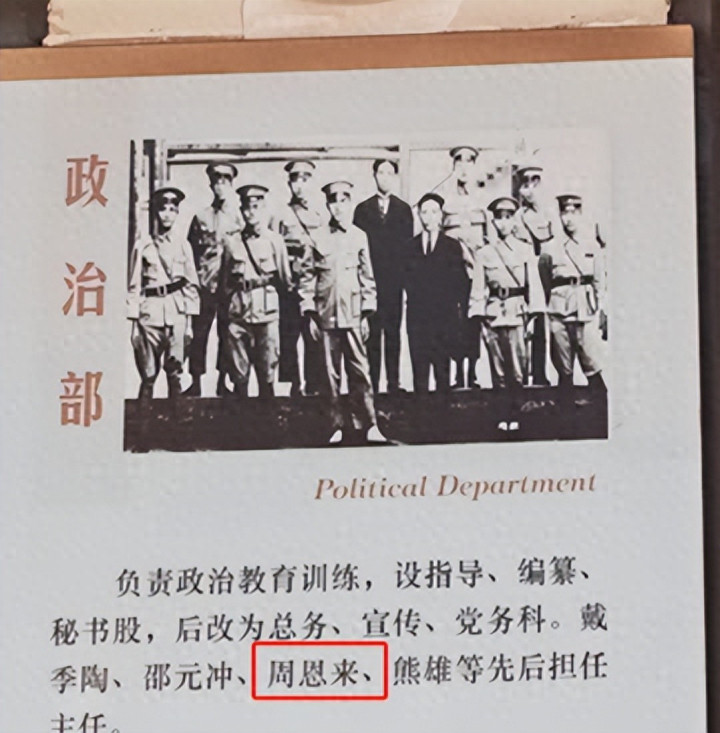

这天的参访行程排得很紧,可马英九在黄埔军校旧址的政治部办公室门口停了足足两分钟。墙上那张政治教官合影不足一平方米,依旧能轻易吸住每个路过者的眼球。照片下方的说明文字写着几位教官的姓名,马英九按图索骥,很快读到“周恩来”三个字,便顺势抬头寻找相貌。可惜,那幅合影里并没有周恩来,他疑惑地追问讲解员:“哪个是周恩来?”

表面看,这是访客对一张老照片的普通提问,背后却牵出近百年前一段并不简单的师生缘分。周恩来在黄埔的任期虽然只有短短几个月,却对军校乃至国民革命军的精神面貌产生极大影响,连不少顽固的国民党右派都无法否认这一点。

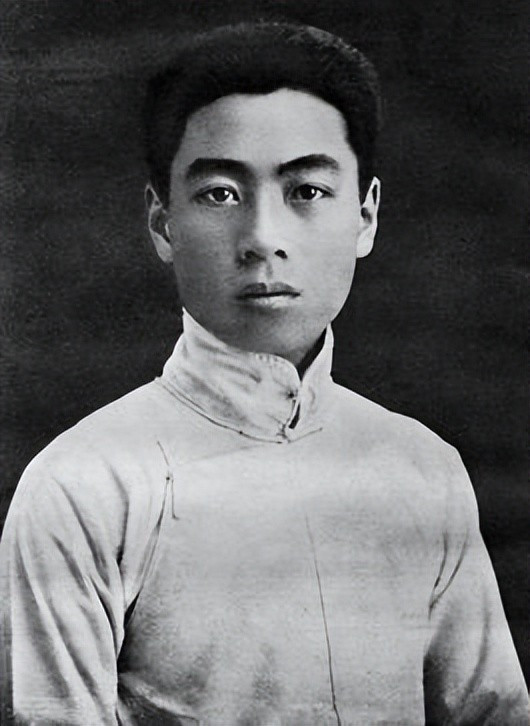

要理解马英九为何如此在意周恩来,得把时间拨回到1924年秋。那时候,刚从法国勤工俭学归来的周恩来只有26岁,他的行李里放着厚厚一摞读书笔记,还有与同学辩论用的演讲提纲——这些都是后来推行政治教育的底稿。10月上旬,他在廖仲恺陪同下踏上长洲岛码头。迎新的队伍看到来人年纪轻、言谈温和时,先是诧异后是兴奋,因为他们渴望一位能真正关心学生理想的老师。

政治教育在当时的新军校几乎是空白。周恩来上任的第一周,用三件事打开局面: 其一,设立中共黄埔特别支部,给政治工作找到“主心骨”; 其二,把几位表现突出的共产党员学员调入政治部,保证执行力; 其三,为学员增设《帝国主义侵华史》《劳工运动概论》等课程,使课堂与社会现实挂钩。 这些举动看似琐碎,却让政治部从“摆设”变成“发动机”。短短数月,学生们养成研读时事、夜谈国际形势的习惯。

“他思考周密,处事敏捷,原则和灵活兼顾。”指导股主任王逸常的这句评价,被不少黄埔生铭记多年。有意思的是,最早把这段话传到校外的不是共产党人,而是胡宗南。胡原先反共立场鲜明,读完周恩来编写的《帝国主义侵华史简要讲义》后,竟然私下感叹:“真材实料,服了。”从那以后,胡宗南隔三差五到周恩来宿舍讨论国际局势,两人甚至会就苏俄援华问题激辩到深夜。

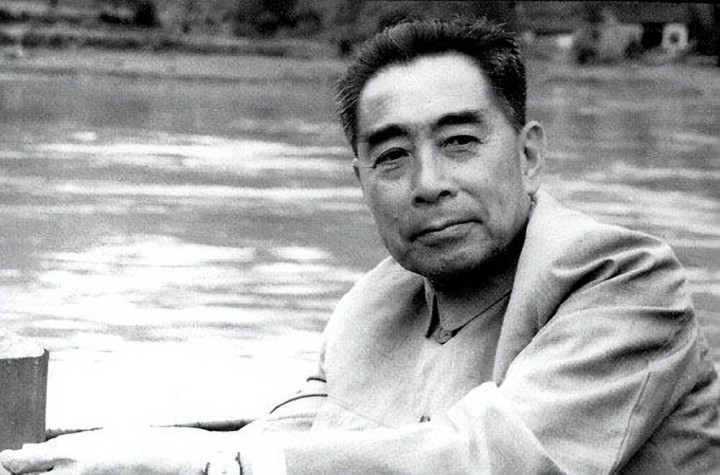

周恩来的影响力上升得很快,却一直保持克制。他不逼右派学生接受共产主义,而是用“国民革命”“民族独立”的共同诉求做桥梁。这种教育方式收效显著:不少右派学员即便后来与共产党分道扬镳,仍把周恩来视作人生导师。宋希濂就曾对友人说:“在战场上我们是对手,但论人格,我仍敬他为师。”

然而,黄埔并不是世外桃源。教授部主任王柏龄对政治部多次冷嘲,矛盾终于在一次学生讨论会上爆发。王柏龄公然辱骂政治工作,甚至动手打了打瞌睡的杨其纲。事件传到周恩来耳中,他径直找到蒋介石要求严处。“学生有错可训,教官带头动粗,难容。”蒋介石一边安抚,一边想淡化冲突,却拗不过周恩来的强硬,最终让王柏龄公开道歉。这一回合,军校学员看清了谁更值得信赖。

蒋介石对周恩来的态度因此微妙起来。欣赏与忌惮交织,一股无形的拉锯感在校园里蔓延。黄埔内部的共产党人数不断上升,蒋介石要求名单,周恩来拒绝。1926年初的“中山舰事件”,两人矛盾到了临界点。周恩来被软禁后,直接打电话质问蒋介石。“四十多名共产党人被扣,你准备如何交代?”电话那头的蒋介石语气里罕见地带着慌张:“误会,都是误会。”结果,他只能释放被扣人员,以免事态扩大。

离开黄埔后,周恩来投身更广阔的革命舞台。可对许多黄埔生而言,这位年轻主任留下的影响根深蒂固。三十年代中后期,宋希濂、胡宗南等人在前线与红军或解放军交手,提到周恩来仍使用尊称。1949年春,北平和平解放谈判期间,傅作义部下有人提醒“周恩来亲赴谈判”。傅作义摆摆手:“老朋友,放心谈。”这种说法,如果没有黄埔的那段师生情,很难想象会出现。

时间回到今天。政治部办公室门口的那张合影只是普通教官留影,用胶片记录的身影大多已模糊。周恩来不在其中,却让参访者第一时间想到他——这便是历史的吊诡之处。有时,缺席恰恰凸显存在。

马英九此行的关注点,表面是辨认照片,实则也是在追溯两岸同源的记忆。黄埔精神里既有国民革命的血性,也有早期共产党人注入的理想主义。对四五十年代后出生的人而言,黄埔军校是课本里的名词;对黄埔第一、二期亲历者来说,那更像是一场炼火。周恩来用短暂任期证明,政治工作并非喊口号,而是塑造一支军队灵魂的工程。

不得不说,一张缺少主角的老照片能把人引向如此丰富的历史景深,确实耐人寻味。参观结束时,马英九又回头望了一眼那扇门。“他不在照片里,却在这里。”他的声音很轻,像是在自语,又像是在对身边的记者补充一句注脚。

门依旧是旧时的门,门后的走廊也还是当年的宽度。唯一变化的是,踏进走廊的人一次次换了身影,却总会被同一个名字牵住目光——周恩来。这大概就是黄埔军校留给今天观者最直观的提醒:真正的影响力从来不会因为时光流逝而黯淡,它存在于一代又一代人的记忆里,存在于一个简单问题:“哪个是周恩来?”